Ärzte bringen Patientin bei Hirn-OP zum Lachen

Lachen ist die beste Medizin. Diese Redewendung haben US-Ärzte wörtlich genommen. Während einer Hirn-OP brachten sie eine Patientin mit elektrischen Impulsen zum Grinsen. Um sie zu beruhigen.

Per Hirnstimulation hervorgerufene gute Laune könnte Patienten während einer Operation am offenen Gehirn beruhigen. Das legt zumindest eine Studie im „Journal of Clinical Investigation“ nahe. Mediziner der Universität Emory in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) fanden heraus, dass die Stimulation einer bestimmten Region im Hirn sofortiges Gelächter beim Patienten auslöst, gefolgt von einem Gefühl der Ruhe und des Glücks. Die Wissenschaftler hoffen nun, mit dieser Methode künftig Patienten beruhigen zu können, die während einer Hirn-OP wach sein müssen.

Es gibt chirurgische Eingriffe am Gehirn, die es erforderlich machen, dass der Patient bei Bewusstsein ist, beispielsweise wenn ein Hirntumor entfernt wird, der sich sehr nah am Seh- oder Sprachzentrum befindet. Bei einem wachen Patienten können die entsprechenden Funktionen während der Operation durch Sehtests und Sprachaufgaben kontinuierlich abgefragt und überwacht werden.

Panik kann gefährlich werden

Allerdings bedeuten derartige Eingriffe nicht selten besonderen Stress: „Sogar gut vorbereitete Patienten können während einer Wachoperation in Panik geraten, was gefährlich werden kann“, sagt Neurochirurgin Kelly Bijanki, Hauptautorin der Studie, laut einer Mitteilung.

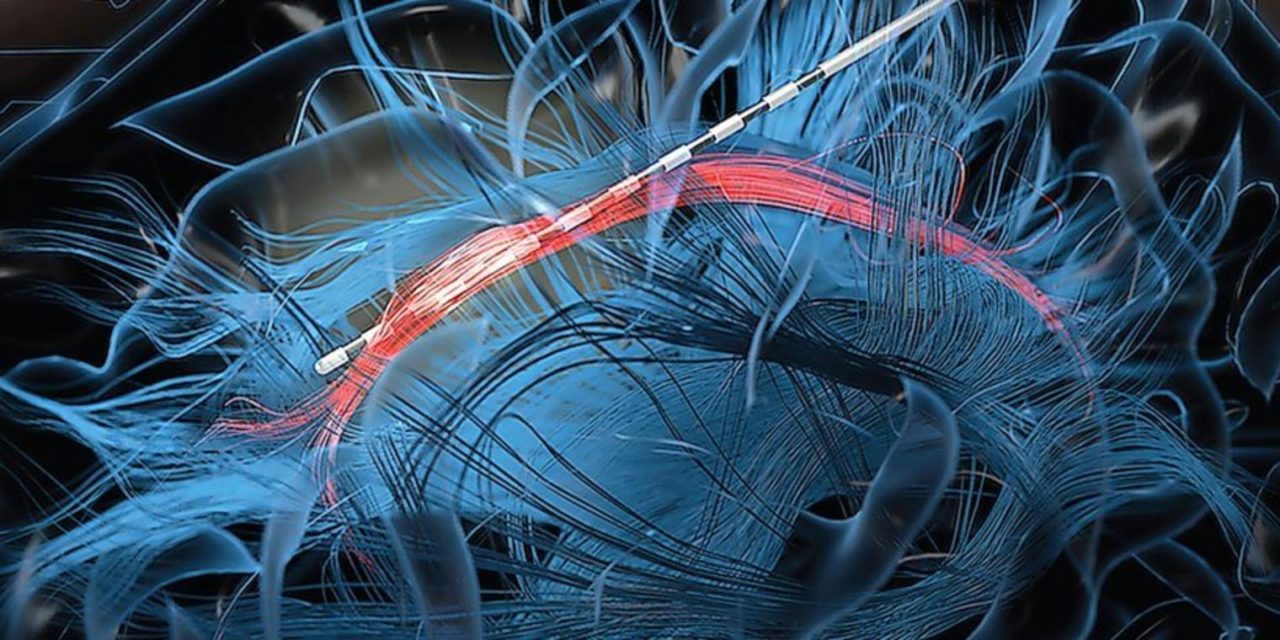

Die Wissenschaftler berichten von einer 23-jährigen Epilepsie-Patientin, die unter Angstzuständen und depressiven Phasen litt und ihre Anfälle in der Uniklinik kontrollieren ließ. Für diese Kontrolle werden in einem ersten Eingriff Elektroden im Hirn angebracht. Sie sollen anzeigen, welche Hirnareale einen epileptischen Anfall auslösen. Während dieses Monitorings stimulierten die Mediziner nun mit elektrischen Impulsen die Gürtelwindung (Gyrus cinguli) der Frau. Die Gürtelwindung gehört zum limbischen System. Diese Funktionseinheit des Gehirns ist für die Verarbeitung von Emotionen zentral.

„Das fühlt sich einfach nur gut an“

Als die Neurochirurgen einen bestimmten Teil reizten, zeigte die Patientin ein fröhliches, entspanntes Verhalten. In einem Video ist zu sehen, dass die Frau nicht in der Lage ist, ein finsteres Gesicht zu machen oder nicht zu lächeln – selbst, als die Mediziner sie dazu auffordern, sich an eine traurige Situation zu erinnern. Sie erklärt kichernd: „Das fühlt sich einfach nur gut an.“

Der beobachtete Effekt wurde dann benutzt, um die Patientin bei einer zwei Tage später durchgeführten Operation zu beruhigen. Bei solchen OPs bekommt der Patient zunächst eine Narkose, so dass er vom Öffnen des Schädels nichts mitbekommt. Nach dem Erwachen geriet die Frau zwar zunächst in Panik: „Als wir ihre Cingulum-Stimulation anstellten, berichtete sie aber sofort, dass sie sich glücklich und entspannt fühlte. Sie erzählte Witze über ihre Familie und konnte die Wachprozedur erfolgreich tolerieren“, führt Bijanki aus.

Fröhlichkeit kehrte zurück

Im Fachartikel wird zudem berichtet, dass die Stimulation während des Eingriffs unbeabsichtigt unterbrochen worden war: Die Patientin wurde daraufhin nervös und ängstlich und war den Tränen nahe. Nach Wiederanstellen der Stimulation ebbten ihre Angstgefühle schnell wieder ab und kurz darauf kehrte auch ihre Fröhlichkeit zurück. Diese Reaktion bestätigten auch Versuche mit zwei weiteren Epilepsie-Patienten.

Deutscher Experte ist skeptisch

Für Walter Stummer, Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Münster und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC), sind die Befunde zwar interessant. „Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Aufwand den Nutzen rechtfertigt.“ So sei eine zweite Operation neben dem eigentlichen Eingriff nötig, um die Elektrode zu platzieren.

Hierbei werde der Kopf des Patienten in einen Rahmen eingespannt, der ein Koordinatensystem vorgebe. Dann müsse die richtige Stelle für die Elektrode gefunden werden. „Insgesamt sind die Risiken eines derartigen Eingriffs gering. Er erfordert aber Spezialkenntnisse und ein großes, interdisziplinäres Team aus Neurochirurgie, Neurologie und Neurophysiologie“, führt Stummer aus, der nicht an der Studie beteiligt war.

Lest auch: Falscher Patient am Hirn operiert

Von RND/dpa/Alice Lanzke